Bonjour, c’est Philippe à Genève, où mon paysage est rempli par un seul objet: la pandémie. Une telle monopolisation de l’attention est une première pour moi et me fait penser à ce qu’ont dû ressentir les sociétés placées en face d’une guerre. Avec une différence: pour la première fois, l’humanité entière affronte la même épreuve.

Cette crise suscite des interrogations auxquelles je cherche des bouts de réponses dans cette édition spéciale du Point du jour. Deux nouveautés aussi à vous annoncer: un partenariat entre le Graduate Institute Geneva que je dirige et Heidi.news pour coproduire des «pocket lectures» avec nos professeurs, et le lancement d’une nouvelle plateforme: Geneva Solutions. |

Launching Geneva Solutions

|

|

Heidi.news va ouvrir le 24 août Geneva Solutions, une nouvelle plateforme dédiée à la Genève internationale, avec le soutien de la Confédération, de l’Etat et de la ville de Genève. Le lancement a été détaillé le 7 février lors d’un «town hall meeting» à la Maison de la Paix. Des premiers contenus sont déjà proposés, en anglais, en particulier sur le thème de la santé globale. Infos et inscriptions, écrire ici.

|

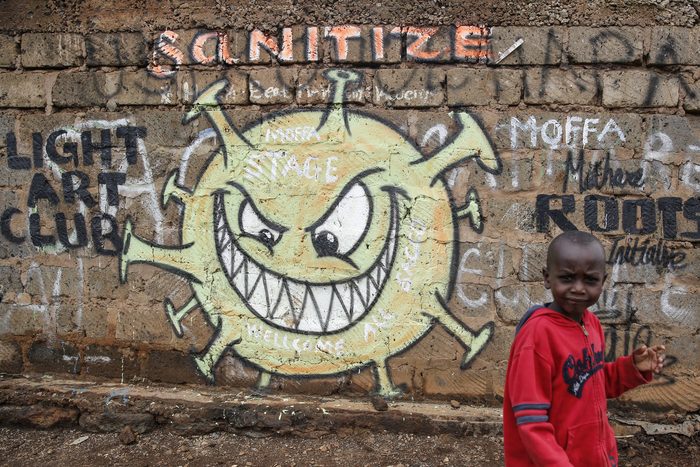

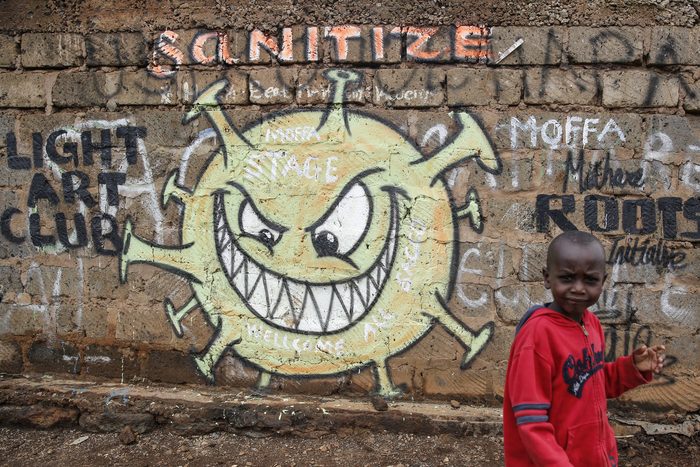

Nairobi, 22 avril 2020. AP Photo/Brian Inganga

|

|

Il est temps de raconter le monde

|

|

📆 Conférence - Table ronde: L’humain doit-il réparer la nature?

Le double défi du changement climatique et de la crise de la biodiversité souligne que les efforts entrepris par l’humain pour protéger la nature de ses propres excès ne suffisent plus. Face à cela, le réensauvagement propose de reprendre une partie de ce qui a été perdu.

Dans le cadre de l’Exploration Retour vers le sauvage, Heidi.news et Naturéum, le Muséum cantonal vaudois des sciences naturelles, vous convient à une soirée sur cette question cruciale: jusqu’où intervenir pour sauver le vivant? Jeudi 12 mars dès 17h45 au Palais de Rumine à Lausanne.

|

|

Les développements que je pressens

|

|

Et d’abord, je vous prie de m’excuser. Le Point du jour propose des liens vers de bonnes lectures mais ce matin, mes réflexions sont le résultat d’une sédimentation de lectures, dans plusieurs langues. Je ne peux indiquer de lien précis.

|

|

La durée de la pandémie.

D’abord, je m’interroge comme tout le monde sur sa durée. Le pic de la première vague a été atteint dans certaines régions du monde, et pas dans d’autres qui sont à la fois les plus peuplées et les moins bien préparées. Le risque de nouvelles vagues endogènes ou exogènes semble sérieux. Je ne serais pas étonné que nous vivions la ou les prochaine(s) année(s) dans un aller-retour entre confinement et déconfinement. Les spécialistes le disaient depuis un certain temps: comme le risque de pandémies est devenu bien plus probable, il faudra s’y préparer de façon systémique.

|

|

Etats-providence et précautionnisme.

On entend souvent parler de «guerre» à propos de la lutte contre le virus. Je préfère la position du président allemand Steinmeier disant que ce n’est pas une guerre, mais un test de notre humanité. Si pourtant on emprunte la métaphore guerrière, elle peut servir à nous rappeler que rien n’a été plus favorable au déploiement de l’Etat-providence que les lendemains de guerre. Si cette crise dure, je ne serais pas surpris de voir un développement notable de la régulation et peut-être de la redistribution pour traiter de l’accroissement des inégalités. Pour le moment, je doute que la globalisation soit fondamentalement remise en cause. Plutôt qu’une généralisation du protectionnisme, on aura une extension du «précautionnisme» et dans cette perspective, il se peut que la grande époque du néo-libéralisme et de l’uberisation soit derrière nous.

|

|

La question fascinante des effets politiques de la crise.

L’Etat revient en force, et avec lui le contrôle du territoire et des frontières (les confins, en langue savante). Cette situation donne une nouvelle vie à l’expression du cordon sanitaire apparue en 1821 quand le gouvernement français envoya des troupes à la frontière espagnole pour stopper la propagation d’une épidémie de fièvre jaune venue de Barcelone et qui trouva une extension métaphorique intéressante après la première guerre mondiale en Europe orientale quand les puissances occidentales victorieuses se préoccupaient d’arrêter la «contagion» de la révolution bolchevique.

|

|

La fin de notre mobilité et de nouvelles crises migratoires?

Cela dit, il me semble que si l’Etat est de retour, nous ne sommes pas dans une situation porteuse de nationalisme – ce sont les individus qui sont ici dangereux les uns pour les autres, et non les nations. Je me demande même si cette situation sera favorable aux partis populistes, dont le programme est en passe d’être réalisé. Car la principale victime de cette crise sera probablement la mobilité internationale, la nôtre pendant un certain temps, mais surtout celle des migrants. Cela nous promet de nouvelles crises migratoires, avec les conséquences humanitaires que la pandémie va engendrer en Afrique et ailleurs.

|

|

Piazza Del Duomo, Milan, 20 mars 2020. EPA/ANDREA FASANI

|

|

Mes raisons de ne pas trop espérer

|

Notre manque d’anticipation.

«On demeure esclave aussi longtemps que l’on n’est pas guéri de la manie d’espérer», disait le bon Emil Cioran. Si on n’a pas la chance d’être maniaque, la myopie peut aussi soutenir l’espoir. Nous avons tous vu début mars les images des places désertes de l’Italie. Peu d’entre nous ont compris que nous allions vivre la même situation quelques semaines plus tard. Nous avons aujourd’hui les yeux fixés sur la sortie du confinement en Europe, sans anticiper les suites de la crise dans le monde et leurs effets en retour sur notre petite région.

Le repli peut encourager au repliement, il peut aussi donner l’occasion de s’élever et de voir de plus haut. Il y a autour de nous toute une empoignade d’espoirs: l’espoir d’un mauvais moment effacé par le retour à l’avant-virus, l’espoir que le monde changera avec cette expérience. J’espère que tout le monde aura raison, et à défaut que nous ferons un examen sérieux de ce qui s’est passé et des occasions de changement qui peuvent en sortir.

|

|

Les évolutions que je suis attentivement

|

|

Le multilatéralisme et la Genève internationale.

Je m’intéresse évidemment à l’évolution du multilatéralisme et de manière générale à l’avenir de la coopération internationale (l’Institut vient de publier un dossier sur cette thématique et nous organisons aujourd’hui un événement virtuel à ce sujet). La crise actuelle comporte des risques évidents, y compris pour la Genève internationale, mais elle recèle également un potentiel de renforcement, notamment autour de la plupart des thématiques qui font sa force si les moyens digitaux sont mieux mis au service de la gouvernance globale.

|

|

Le risque d’un darwinisme social.

Je m’intéresse aussi à ce que la crise sanitaire révèle sur l’avenir de nos sociétés occidentales. A travers le débat sur la priorité relative de l’économie et de la santé, je décèle parfois le retour insidieux du darwinisme social, l’idée de la sélection naturelle et de la survie du plus apte. La pandémie frappe avant tout des personnes âgées, pourquoi leur sacrifier le reste de la population, les jeunes en particulier? C’est un discours qui peut mener loin si on le laisse se renforcer.

|

|

Un Etat-surveillant qui n’étonnerait pas Michel Foucault.

Une autre dimension clairement impliquée dans cette crise, c’est l’extension de la surveillance des individus – après l’Etat-forteresse de la guerre froide on voit poindre l’Etat-surveillant. Cela n’aurait pas étonné le philosophe Michel Foucault qui avait montré dans les politiques mises en œuvre au moment des épidémies de peste – la fermeture de la ville, le confinement obligatoire, le quadrillage de surveillance – l’émergence d’une «biopolitique» où la vitalité de chaque membre de la société devient l’objectif principal du pouvoir. Notre expérience récente de discipline et de contrôle dans le confinement, conjuguée aux avancées de la révolution biologique et de l’intelligence artificielle, devrait faire de cette thématique un objet prioritaire d’étude et de réflexion à la croisée des sciences, de la technologie et des sciences sociales.

|

|

Pendant ce temps sur Heidi.news

|

Ursula von der Leyen, Bruxelles, 15 avril 2020. EPA/JOHN THYS / POOL

|

|

Donald Trump à la Maison Blanche le 14 avril. Il vient d’annoncer son intention de bloquer les fonds américains pour l’OMS. EPA/Stefani Reynolds/POOL

|

|

Trump retire la contribution à l’OMS au moment où cette organisation est plus nécessaire que jamais.

Le président Trump a un comportement remarquablement prévisible, mais il lui arrive de dépasser nos attentes de manière littéralement éblouissante. Qu’il utilise la crise sanitaire pour avancer son agenda contre l’immigration ou traite comme hier soir son probable adversaire, Joe Biden, d’endormi caché dans une cave nous fait hocher de la tête. Mais qu’il retire la contribution américaine à l’OMS au beau milieu de cette même crise m’éberlue, car s’il y a un domaine où la coopération internationale est plus nécessaire que jamais, c’est bien celui-là.

|

|

|

Notre série de vidéos «Pocket lectures»

|

Covid-19: The Medical Shock & the Economic Shock

By Richard Baldwin, Professor of International Economics at Graduate Institute Geneva.

IHEID & Heidi.news (EN)

|

|

Notre série de vidéos «Pocket lectures»

|

Le Covid-19 sera–t-il l’épreuve de vérité pour l’Union européenne?

Par Cédric Dupont, professeur de science politique et de relations internationale au Graduate Institute Geneva.

IHEID & Heidi.news (FR)

|

|

Notre série de vidéos «Pocket lectures»

|

«Only a deeper degree of cooperation is going to take the pandemic under control»

By Suerie Moon, co-director of the Global Health Centre at the Graduate Institute Geneva.

IHEID & Heidi.news (EN)

|

|

Notre série de vidéos «Pocket lectures»

|

Covid-19 massive recession: Switzerland can easily absorb the shock.

By Cédric Tille, Professor of Economics at the Graduate Institute Geneva and director of the program for bilateral assistance and capacity building for central banks (BCC).

IHEID & Heidi.news (FR)

|

|

|

Philippe Burrin, bio express.

Directeur de l’Institut de hautes études internationales et du développement depuis la fusion en 2008 de l’Institut de hautes études internationales (HEI) et de l’Institut universitaire d’études du développement (IUED), Philippe Burrin a présidé au développement spectaculaire de cette institution et son installation à la Maison de la Paix. Il prendra sa retraite cet été. Auparavant, il a enseigné l’histoire des relations internationales de 1993 à 2004. Il a été professeur invité à la Johann Wolfgang Goethe Universität de Francfort en 2001-2002, à l’Institut d’études politiques de Paris (chaire Elie Halévy) en 1999-2000 et à l’Université de Lausanne en 1993-1994. Il a également été boursier au All Souls College d’Oxford (Hilary Term, 2003), au Wissenschaftskolleg zu Berlin en 2000-2001, au Centre français de recherche à Jérusalem en février 2000 et au Centre d’études européennes de Harvard de 1994 à 1995.

Ses travaux ont été traduits dans de nombreuses langues et portent principalement sur l’histoire européenne du XXe siècle, en particulier sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Il est le lauréat notamment du Max-Plank Forschungspreis en 1997 et du prix 2019 de la Fondation pour Genève. Retrouvez ici son discours à cette occasion, et là le laudatio prononcé par Roger de Weck.

|

|

|

|

Avenue du Bouchet 2

1209 Genève

Suisse

|

|

|

|