Bonjour, c’est Sebastian Dieguez, chercheur en neurosciences à Fribourg, pour un Point de vue.

Le vendredi, c’est le jour où votre newsletter laisse place à une chronique, sur l’international, la politique, la justice climatique ou, en ce qui me concerne, la cognition.

Aujourd’hui, on s’intéresse à l’homoncule de Penfield, un totem des neurosciences.

Le nom ne vous dit peut-être rien, mais vous l’avez sans doute dans l’œil, ce bonhomme censé représenter la façon dont notre cerveau «voit» notre corps.

Hélas, triple hélas, on nous «ment» depuis près d’un siècle. |

Avant d'entrer dans le vif

|

|

Sacré homoncule, aussi laid que trompeur

|

Sculpture représentant l’homoncule sensoriel de Penfield. La taille des organes est proportionnelle à la surface associée dans le cortex - ce qui traduit, au moins de façon approximative, le degré de finesse sensorielle. | Wikimedia Commons

|

|

🌐 Lire en ligne 🌐

Il y a des images qui frappent l’imagination, parfois au point de l’arrêter net. C’est le cas d’une icône scientifique, devenue tellement marquante, si imposante et omniprésente, intimidante même, qu’elle a induit en erreur des générations d’étudiants et de neuroscientifiques pendant près de 90 ans.

Il s’agit du fameux homoncule de Penfield, littéralement «le petit homme», ce drôle de bonhomme difforme que l’on trouve dans tous les manuels de neurosciences.

Dans les années 1930, Wilder Penfield, neurochirurgien canadien au Royal Hospital de l’Université McGill à Montréal, entreprend de cartographier les fonctions du cortex cérébral par la stimulation électrique des différentes régions que lui présentent ses patients, en attente d’une opération. On peut en effet appliquer des électrodes directement sur le cerveau de personnes éveillées, après leur avoir ôté une portion du crâne, et ainsi simplement leur demander ce qu’elles ressentent à ce moment.

On obtient ainsi un témoignage direct des fonctions de diverses zones du cerveau: ici je sens quelque chose dans la main droite, ah voilà que mon pied remue, oh docteur vous me caressez la joue, etc. Appliquée systématiquement sur plus de 160 personnes, cette technique a donné lieu en 1937 à un article célèbre dans lequel sont isolées les aires sensorielles et motrices représentant le corps humain.

Un faux croquis vaut mieux qu’un long discours

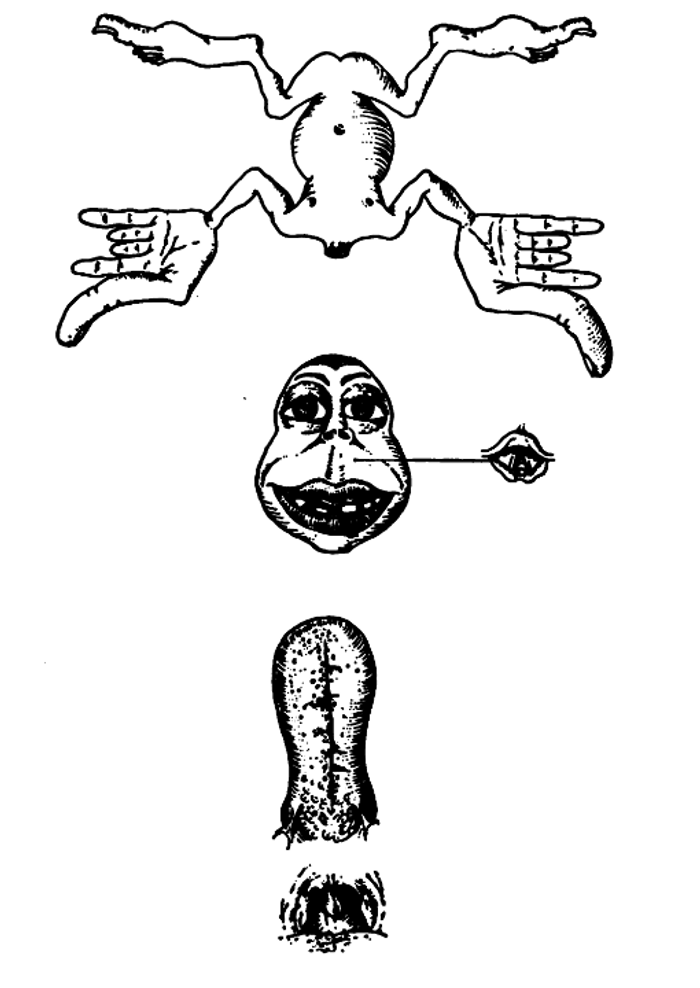

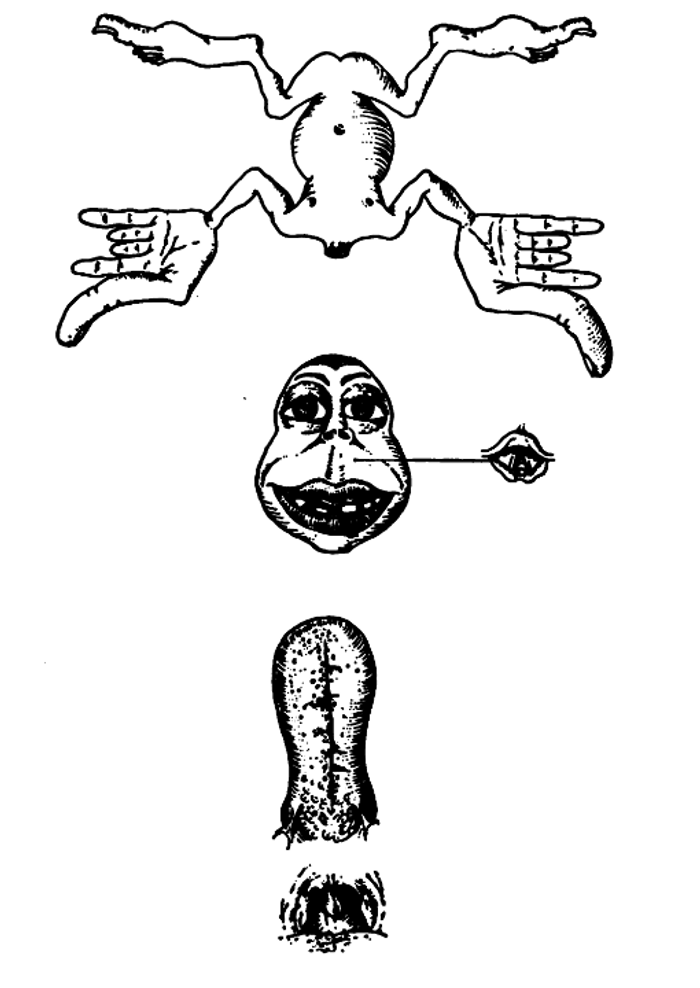

Penfield a alors une idée de génie. Il demande à une artiste de dessiner un corps et un visage qui soient vaguement proportionnels à l’étendue et l’emplacement des zones cérébrales qui activent telle ou telle partie du corps : l’homonculus apparaît ainsi la tête en bas, avec des mains, des pieds et des lèvres énormes.

|

L’homoncule sensorimoteur de Penfield dessiné par Hortense Pauline Cantlie, tel que publié en 1938 dans la revue Brain. | McMillan, droits réservés.

|

|

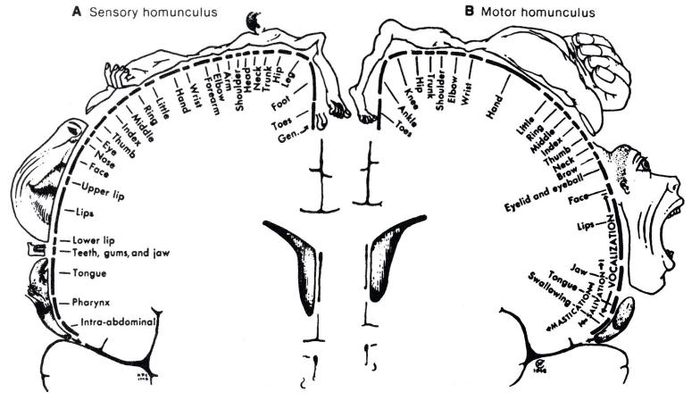

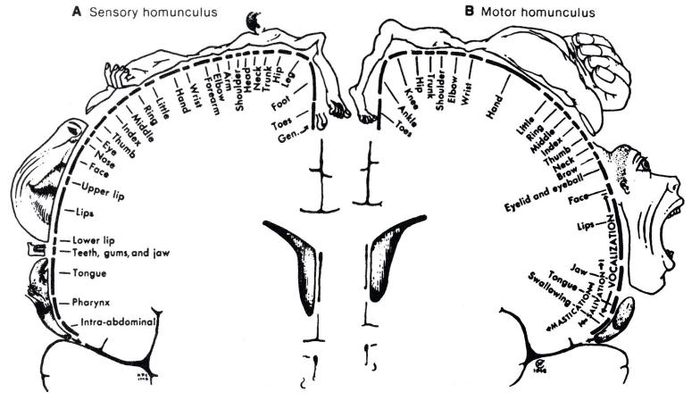

L’artiste en question, Hortense Pauline Cantlie, une illustratrice médicale professionnelle, sera de nouveau sollicitée en 1950 pour un livre où Penfield reprend tous ses travaux. L’homoncule s’étire alors tout le long des gyrus postcentral (pour la sensibilité) et précentral (pour la motricité), des circonvolutions du cortex qui séparent à peu près l’avant et l’arrière du cerveau.

En partant du sommet du crâne, un pied s’allonge dans une jambe qui devient soudain une grosse main, avant de se métamorphoser en énorme visage, suivi de la langue et du pharynx.

|

L’homoncule de Penfield est ici découplé entre les dimensions sensorielle (à gauche) et motrice (à droite), et rapportée aux zones correspondantes du cortex cérébral. Ce dessin est paru en 1950 dans le livre de Penfield et Rasmussen. | McMillan, droits réservés

|

|

A partir de là, l’homoncule aura une vie propre. Malgré les avertissements de Penfield lui-même, qui n’y voyait qu’une «aide à la mémorisation» et une «caricature» sans validité scientifique, la figure tiendra lieu de représentation du moi corporel dans le cerveau, une entité unifiée aux contours précis, qui explique nos ressentis intimes et nos gestes quotidiens. Hormis des modifications mineures, l’idée de base ne sera jamais remise en question. Jusqu’à cette année.

Horreur, l’homoncule avait des trous

Perplexe suite à quelques difficultés pour valider une nouvelle technique de neuro-imagerie qu’il pensait tester sur ce bon vieil homoncule, le neuroscientifique Nico Dosenbach, à la Washington University de Saint Louis, dans le Missouri, décide de tout reprendre à zéro.

Il découvre alors que l’homoncule n’est pas du tout unifié, il y a des vides entre les régions des pieds, des mains et du visage! Qui plus est, ces trois «trous» sont fortement connectés entre eux, et plus largement à un réseau dit «cingulo-operculaire», lequel est impliqué dans les fonctions plus abstraites d’organisation de l’action et de maintien de la vigilance.

Il semble que ce nouveau système d’«inter-effecteurs», appelé désormais «système d’action somato-cognitif», imbriqué (caché!) dans les effecteurs traditionnels et précis (pied-main-bouche), permette d’intégrer des gestes fins dans des intentions plus globales, associées aux motivations, aux buts et à l’humeur de la personne entière.

La puissance des images

Comment ce système a-t-il pu échapper à l’observation de milliers de chercheurs jusqu’à aujourd’hui? Certains avaient pourtant mis la main dessus, mais ils avaient considéré leurs observations comme une subtilité de l’homoncule, plutôt que de remettre en question l’existence de celui-ci.

Morte en 1979, Madame Cantlie n’aura jamais su que son chef-d’œuvre, un monstre disgracieux destiné à édifier des générations d’étudiants, était si réussi qu’il a induit tout le monde en erreur pendant près d’un siècle…

|

|

|

La narration imagée de l’homme-machine.

Le cerveau, masse grise, circonvoluée et spongieuse, tend à se dérober à notre compréhension – et pour cause, puisque nous sommes des cerveaux qui essaient de se comprendre. Dans cette entreprise ardue, l’image a toujours été d’un grand secours. Dans ce long article, j’ai esquissé une histoire des représentations imagées du siège de notre esprit.

Research Gate (accès libre) (FR)

|

|

Penfield, le cartographe du cerveau.

Au début des années 1930, un jeune neurologue canadien, Wilder Penfield, découvre que les différentes parties de notre corps sont représentées sur une carte mentale à la surface de notre cerveau. De quoi redonner du souffle à l’idée, alors passée de mode, que les fonctions du cerveau s’organisent en régions spécialisées.

Cerveau & Psycho (accès libre) (FR)

|

|

Mais où se trouve le clitoris?

D’après l’homoncule de Penfield, l’aire dévolue à la sensibilité génitale côtoie celle du pied. Mais les chercheurs ne sont pas tous d’accord, et certaines équipent la voient plutôt entre la hanche et le genou… C’est le cas d’une équipe de neuroscientifiques allemands, partie à la recherche de l’aire sensorielle du clitoris à l’aide d’un dispositif expérimental qui vaut le détour.

Réalités biomédicales (accès libre) (FR)

|

|

Un mot sur notre chroniqueur

|

|

Sebastian Dieguez est docteur en neurosciences, il enseigne à l’Université de Fribourg. Ses recherches portent sur la formation des croyances et le complotisme. Il est l’auteur de Croiver: pourquoi les croyances ne sont pas ce que l’on croit (éd. Eliott, 2022), Le Complotisme: cognition, culture, société (éd. Mardaga, 2021) et Total Bullshit: au coeur de la post-vérité (PUF, 2018), ainsi que de chroniques dans l’hebdomadaire satyrique Vigousse.

|

|

|

|

Avenue du Bouchet 2

1209 Genève

Suisse

|

|

|

|